-

オンライン読書会(8回目)

昨日、有志の先生方と開催しているオンライン読書会8回目に参加しました。今回の課題図書は、ベストセラー「第三の波」の著者として有名なアルビン・トフラー博士による「富の未来(上)」でした。昨年9月から始まったオンライン読書会ですが、気がつけば... -

渋沢栄一史料館

今日はお花見を兼ねて、北区の飛鳥山公園にある渋沢栄一史料館に家族で行ってきました。渋沢栄一史料館とは、渋沢栄一にまつわる様々な資料を収蔵、展示している史料館です。大河ドラマが始まる前から一度行きたかった場所だったので、今回ようやく見にい... -

3月のアクセスランキング

4月になりましたので、2022年3月のアクセスランキングを紹介します。TOP3は1位「【Zoom】マルチスポットライト機能とマルチピン機能(9月1日の更新情報その2)」、2位「【Zoom】ブレイクアウトルームを自由に移動できる新機能(パソコン版)」3位「【Zoom... -

来年度に向けて

2021年度もいよいよ今日で終わり、明日から2022年度が始まります。例年ですとこの時期は、学校が春休みに入るため比較的時間に余裕ができるのですが、今年はオンライン宇宙部活アスクラの運営もあって少し忙しくしています。色々とやらなければならないこ... -

データベース設計ツール、A5:SQL Mk-2に乗り換え

昨日の記事の続きです。データベース設計用のツールのトレンドを調べて、SqlDBMという海外のクラウドソフトを採用したのですが、思わぬ落とし穴がありました。期待していた「論理名表示」の機能が、有料のスタンダードプランで利用できないことが分かった... -

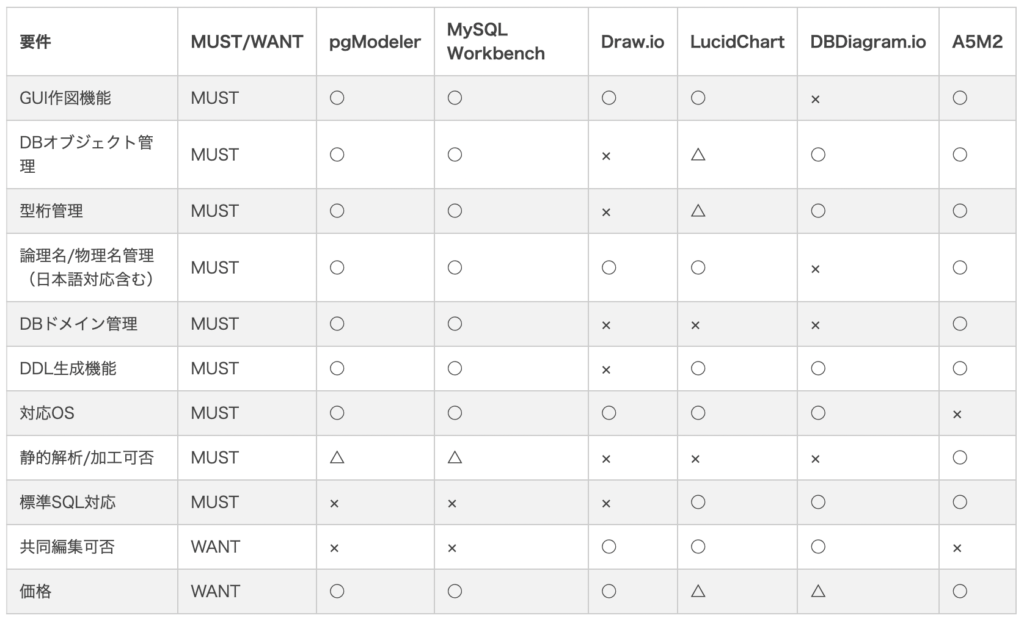

データベース設計用のツール選び

今日はエンジニアの話なので、興味のない人はスルーしてくださいね。データベース設計の大きい仕事を引き受けたので、データベース設計用のツールを探しました。今まではMySQL Workbenchを愛用していたのですが、今回はPostgreSQLのためMySQL Workbenchは... -

先生のための Weekly 教育ニュース(3/21〜3/27)

毎週月曜日は「先生のための Weekly 教育ニュース」というシリーズでブログを更新しています。今日は「高校の新学習指導要領のスタートに伴う文部科学大臣からのメッセージ」「公立一貫校の36%で男女別定員」「オミクロン株に対応した運用ガイドラインの... -

浅草でお花見

今日は半日オフにして、家族で浅草にお花見へ行ってきました。私はずっと東京ですが、浅草にはほとんど行ったことがなかったため、とても新鮮でした。美味しいモーニングセットにお花見、そして猿まわしと、良い気分転換になりました。 リフレッシュ 雨や... -

手荒れの原因

今日は日記系の記事なので、興味のない人はスルーしてくださいね。私はアトピー持ちということもあって、長いこと手荒れに悩まされていました。特に食器洗いをすると、右手の指の付け根が痒くなって、ひどく荒れてしまっていました。食器洗い用の手袋をし... -

仕事を選ぶ大事さ

ベンチャーで働いていた若い頃は、基本的にどんな仕事でも喜んで引き受けていました。会社員ですし、社員も少なかったので当たり前なのですが、根本には「仕事は選ぶな、どんな仕事でも努力すれば成長できる」といったスポ根の価値観がありました。しかし...