学生向け– category –

-

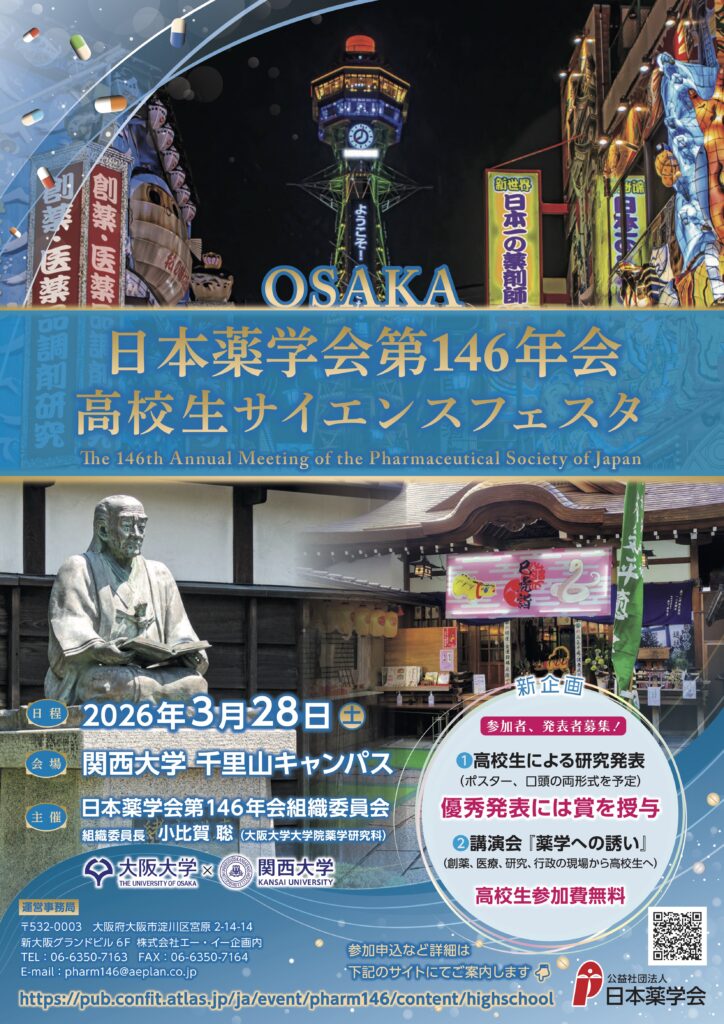

【日本薬学会】高校生サイエンスフェスタ 研究発表会のご案内(3/28)

日本薬学会第146年会の一環として、2026年3月28日(土)に関西大学千里山キャンパスにて「高校生サイエンスフェスタ 研究発表会」が開催されます。本発表会は、薬学・化学・生物・環境など理系分野に取り組む高校生が、日頃の探究活動や部活動での研究成果... -

JAXA筑波宇宙センターの特別公開が11月8日に開催

JAXA筑波宇宙センターでは、11月8日に年に一度の特別公開イベントが開催されます。宇宙開発に興味をお持ちの方、お子様と一緒に楽しめる体験型学習をお探しの方には、またとない機会です。 特設サイトは公開されたばかりで、詳細な情報は順次更新される予... -

【注目ニュース】学部・修士「一貫教育」で5年で修了 文科省“国際人材”増目指す

大学教育における注目すべき動きをご紹介します。昨年、東京大学が2027年秋から文理融合型の5年制課程を新設することを発表し、大きな話題となりました。この新課程は、学部4年間と大学院修士課程1年間を統合した一貫教育プログラムで、欧米の有力大学にお... -

お勧め動画〜【OpenAIの王座は危うい】AI研究者・今井翔太「Gemini3.0は確実にGPT-5を超える」

OpenAI社がリリースした動画生成AI「Sora」は、その革新的な性能と倫理面での課題により、世界中で大きな話題となっています。 一般的にはOpenAI社が生成AI分野を独走しているように見えますが、専門家の見解は異なります。東京大学大学院松尾研究室出身の... -

【お勧め記事】生成AIに月8万課金、23歳で月収100万。始まりは大学4年のChatGPT“宿題代行”。

AI教育の教員研修では、「生成AIは子どもたちにとって自転車や眼鏡のような道具である」という例えをよく用います。生成AIの力を借りることで、今まで到達できなかった場所へ行けるようになり、夢や目標を実現するための強力なツールとなるからです。 本日... -

国立天文台特別公開「三鷹・星と宇宙の日」が10月25日に開催

国立天文台、自然科学研究機構アストロバイオロジーセンター、東京大学天文学教育研究センター、総合研究大学院大学天文科学専攻による特別公開イベント「三鷹・星と宇宙の日」が、10月25日(土)に「三鷹キャンパス」にて開催されます。 特別公開イベント... -

【お勧め記事】UNKNOWN WORLD 動物言語学者・鈴木俊貴先生 特別編

お勧め記事を紹介します。第24回新潮ドキュメント賞、第13回河合隼雄学芸賞を受賞した『僕には鳥の言葉がわかる』の著者で動物言語学者の鈴木俊貴先生の特別インタビューが、首都圏模試センターのホームページで公開されました。 シジュウカラ語を解明し、... -

【お勧めイベント】東大メタバース工学部、小中高生向け

おすすめの教育イベントを紹介します。東京大学メタバース工学部が、小中高生を対象としたジュニア講座「AIやロボットとのやりとり(HRI: Human-Robot Interaction)入門講座」を11月30日(日)にオンラインで開講します。 HRI(Human-Robot Interaction)... -

【注目調査】生成AIを学習に活用している高校生100人に聞く、生成AIと受験勉強の実態調査2025

生成AIを学校の授業で活用するにあたり、今時の生徒たちは生成AIに対してどのような印象を持っているのか、先生方なら気になることでしょう。今回紹介する記事では、生成AIを学習に活用している高校生100名を対象にした、生成AIと受験勉強の実態調査の結果... -

お勧め記事〜【日本の大学×AI活用】全国26校の事例をまとめて徹底紹介

教育機関における生成AI活用に関するお勧め記事を紹介します。この記事では、全国26大学で実際に導入されているAI活用事例が詳しく紹介されています。特に印象的な取り組みとして、北海道大学では「問いの力」に着目した入試改革を進めており、「問いを評...